L'oratorio della Madonna del Piano a Sesto Fiorentino

IL RESTAURO

Silvia Botticelli

II restauro, condotto dall'Università Internazionale dell'Arte di Firenze, si è concluso nel 2002 sotto la guida dei docenti: Fabrizio Bandini, Guido Botticelli, Silvia Botticelli, Carlo Cappelletti e Stefania Franceschini. Hanno operato gli allievi dei corsi di formazione e di specializzazione per "Restauratore di affreschi": Manuela Berardo, Richard Biancalani, Pierpaolo Brunori, Simona Careccia, Francesca Crocetti, Mara Dindo, Ioannis Eliades, Francesca Fiorilli, Roberta Garbero, Ilaria Innocenti, Simona Merlo, Emanuele Olla, Elena Onnis, Yoshika Orita, Marta Prina, Marianela Beatriz Salazar Albornoz, Guia Silvani, Giulia Silvano, Sandra Tavoli, Giulia Vongher, Fani Zupan.

L'intervento di restauro costituisce un'importante occasione per l'approfondimento della conoscenza di un'opera d'arte. Attraverso l'osservazione ravvicinata, il contatto diretto e lo studio analitico della materia è possibile penetrare nell'intimo dell'opera, conoscerne gli aspetti più reconditi, riviverne la storia, recuperando le tracce lasciate dal tempo, e colmarne le lacune fisiche ripristinando, anche se solo virtualmente, l'aspetto originale del manufatto.

L'intervento di restauro costituisce un'importante occasione per l'approfondimento della conoscenza di un'opera d'arte. Attraverso l'osservazione ravvicinata, il contatto diretto e lo studio analitico della materia è possibile penetrare nell'intimo dell'opera, conoscerne gli aspetti più reconditi, riviverne la storia, recuperando le tracce lasciate dal tempo, e colmarne le lacune fisiche ripristinando, anche se solo virtualmente, l'aspetto originale del manufatto.

Anche nel caso dell'oratorio della "Madonna del Piano", il restauro dell'edifìcio e delle pitture murali che si conservano all'interno hanno condotto alla riscoperta di un piccolo capolavoro la cui importanza storica, artistica e votiva stava per essere completamente dimenticata a causa dell'abbandono e dell'incuria.

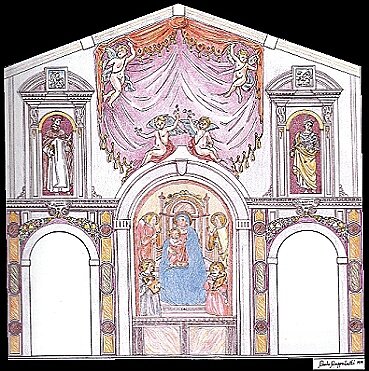

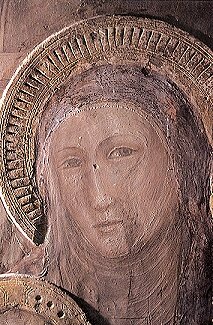

L'oratorio della Madonna del Piano è un piccolo edificio (2) datato all'inizio del XVII secolo, costituito da un'unica aula e da una piccola sagrestia retrostante a cui si accede da due porte centinate poste ai lati della parete d'altare. Il nome con cui l'oratorio è conosciuto deriva da un'antica immagine rappresentante la Vergine in trono con Bambino e quattro angeli, pregevole affresco databile alla fine del Trecento dipinto al centro della parete dietro la mensa d'altare e racchiuso all'interno di una cornice centinata in pietra serena. Sopra l'immagine della Madonna anche la restante parete, in origine, si presentava completamente affrescata. Queste pitture, coeve alla costruzione della cappella, in un momento imprecisato furono in gran parte scialbate: al momento del restauro erano visibili solo un grande tendaggio sorretto da putti, posto centralmente nella parte alta della parete, e, ai lati, due figure di santi martiri. San Pietro e Santa Reparata con relative piccole scene di martirio, dipinti al di sopra delle due porte che introducono in sagrestia.

Durante le indagini conoscitive preliminari all'intervento abbiamo cercato di capire il motivo della presenza di un affresco tardo trecentesco all'interno di un edificio costruito ex novo solo all'inizio del XVII secolo. Ci siamo quindi accinti ad analizzare, anche con l'aiuto di alcuni saggi strutturali, il motivo di tale anomalia. La risposta più ovvia a questo quesito prevedeva che la Madonna fosse stata staccata a massello (3) da un edificio più antico e successivamente trasferita nel nuovo oratorio. Non si hanno notizie della presenza, in questo luogo, di una cappella precedente all'attuale ma, fin dai primi studi sull'oratorio è stata formulata l'ipotesi dell'esistenza di un tabernacolo contenente l'immagine della Madonna del Piano costruito nei pressi di un quadrivio lungo il corso del fiume Zambra: tutte indicazioni che corrispondono all'ubicazione dell'attuale oratorio. La sacra immagine, quindi, sarebbe stata trasferita dal tabernacolo all'interno del nuovo edificio.

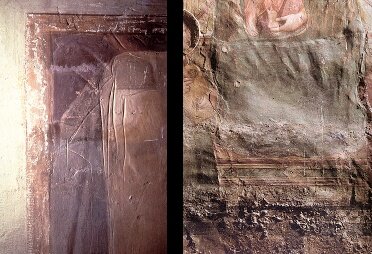

L'ipotesi dello stacco, tuttavia, non concordava con altre osservazioni. L'immagine trecentesca appariva collocata troppo in basso rispetto al piano di calpestio della chiesa, tanto che la mensa d'altare appoggiata alla parete nascondeva gran parte degli angeli musicanti ai piedi della Vergine. Rimovendo alcuni mattoni della pavimentazione antistante la Madonna si è visto che la decorazione a fìnti marmi dipinta alla base del trono proseguiva oltre il pavimento arrivando al livello di un altro basamento, più antico, appartenente probabilmente al tabernacolo precedente la costruzione dell'oratorio. In particolare abbiamo appurato che l'intonaco pittorico originale sormontava la vecchia pavimentazione, confermando così che l'affresco non era mai stato rimosso dal suo luogo di origine.

L'ipotesi dello stacco, tuttavia, non concordava con altre osservazioni. L'immagine trecentesca appariva collocata troppo in basso rispetto al piano di calpestio della chiesa, tanto che la mensa d'altare appoggiata alla parete nascondeva gran parte degli angeli musicanti ai piedi della Vergine. Rimovendo alcuni mattoni della pavimentazione antistante la Madonna si è visto che la decorazione a fìnti marmi dipinta alla base del trono proseguiva oltre il pavimento arrivando al livello di un altro basamento, più antico, appartenente probabilmente al tabernacolo precedente la costruzione dell'oratorio. In particolare abbiamo appurato che l'intonaco pittorico originale sormontava la vecchia pavimentazione, confermando così che l'affresco non era mai stato rimosso dal suo luogo di origine.

Scartata l'ipotesi dello stacco, l'unica soluzione possibile era che l'oratorio fosse stato costruito tutt'intorno all'antico tabernacolo, inglobando quest'ultimo nella sua struttura muraria. Attraverso alcuni saggi stratigrafici effettuati sul retro della parete dipinta si è appurato che il muro su cui si trova l'immagine è il supporto originale dell'affresco ed è costituito da un misto di pietra e mattone, così come tutta la struttura muraria dell'oratorio, ma la porzione di muro contenente l'immagine tardo trecentesca è delimitata lateralmente da una fila di mattoni che interrompono la continuità della muratura. Sul davanti questi mattoni dovevano costituire le fiancate di un tabernacolo. Riassumendo, si è potuto supporre con una certa sicurezza che la Madonna del Piano è stata dipinta su una struttura più antica dell'attuale oratorio, quasi sicuramente un tabernacolo fornito di fiancate e copertura a tettoia, come se ne possono vedere ancora oggi agli incroci di certe vecchie strade: questa ipotesi è suffragata anche dal buono stato di conservazione del dipinto che doveva essere stato ben protetto dalle intemperie già prima del suo inserimento nella cappella. Nel Seicento, quindi, sarebbero stati demoliti i fianchi e la tettoia del tabernacolo, costruendo il nuovo oratorio tutt'intorno alla restante struttura, che risulta quindi inglobata nella parete dell'altare. L'edificio seicentesco, inoltre, è sopraelevato di circa trenta centimetri rispetto al terreno e ciò è dovuto alla presenza, sotto all'oratorio, di un preesistente elemento strutturale a forma di arco, forse un piccolo ponte che attraversava il fiume Zambra, sopra il quale doveva essere stato costruito il tabernacolo e, di conseguenza, l'attuale cappella. Abbiamo inoltre appurato che al momento della sua costruzione l'oratorio era privo di portico in facciata e dotato di due finestre più piccole delle attuali e più vicine alla parete dell'altare. In epoca imprecisata, ma molto probabilmente nel corso del Settecento, un intervento di ristrutturazione ha modificato le finestre ad aggiunto il portico, rinnovando il portone d'entrata ed aprendo ai lati le due finestre inferriate con i relativi inginocchiatoi (4).

Se le indagini strutturali ci hanno aiutato a ricostruire, in parte, la storia e le origini dell'oratorio, con il restauro degli affreschi è stato possibile riscoprire il primitivo aspetto della decorazione pittorica la quale, in un contesto di fìnte architetture, legava fra loro il tendaggio, i santi martiri e l'immagine della Madonna del Piano. Durante la rimozione dello scialbo, infatti, sono stati ritrovati nuovi piccoli frammenti pittorici, mentre laddove il colore era irrecuperabile, le tracce lasciate dalle incisioni e dalla battitura delle corde, entrambe utilizzate per il riporto del disegno sul muro, ci hanno guidato nella ricostruzione della decorazione originale.

Se le indagini strutturali ci hanno aiutato a ricostruire, in parte, la storia e le origini dell'oratorio, con il restauro degli affreschi è stato possibile riscoprire il primitivo aspetto della decorazione pittorica la quale, in un contesto di fìnte architetture, legava fra loro il tendaggio, i santi martiri e l'immagine della Madonna del Piano. Durante la rimozione dello scialbo, infatti, sono stati ritrovati nuovi piccoli frammenti pittorici, mentre laddove il colore era irrecuperabile, le tracce lasciate dalle incisioni e dalla battitura delle corde, entrambe utilizzate per il riporto del disegno sul muro, ci hanno guidato nella ricostruzione della decorazione originale.

Il risultato è stato sorprendente e ci ha fatto rimpiangere la perdita quasi totale del primitivo assetto. La parete era assimilabile alla facciata di una chiesa. Le due aperture che introducono alla sagrestia e la cornice centinata che inquadra la Madonna rappresentavano i portali, delimitati da finti marmi ed addobbati con coloratissimi festoni di frutta: al centro faceva la sua apparizione la Vergine attorniata da angeli. Al di sopra di un finto architrave che divideva in due la parete, i santi martiri erano collocati entro edicole formate da lesene sormontate da timpano curvo, sorretto a sua volta da mensole. Sul timpano era collocata la scena del martirio, incorniciata come un piccolo quadretto. Completava il tutto l'ampio panneggio centrale, tenuto aperto dagli angeli onde mostrare la sacra immagine sottostante (5).

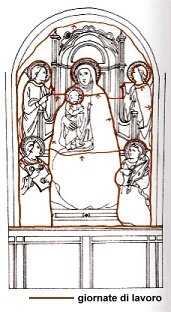

La Madonna del Piano è stata eseguita secondo la tecnica cenniniana del buon fresco. Le giornate di lavoro, stese partendo dall'alto a sinistra, non sono facilmente individuabili in quanto l'artista nella stesura della malta ha seguito in modo preciso i contorni delle figure curando le commettiture degli intonaci. Indicativamente sono state contate undici giornate di lavoro, alcune delle quali limitate alle teste delle figure.

La Madonna del Piano è stata eseguita secondo la tecnica cenniniana del buon fresco. Le giornate di lavoro, stese partendo dall'alto a sinistra, non sono facilmente individuabili in quanto l'artista nella stesura della malta ha seguito in modo preciso i contorni delle figure curando le commettiture degli intonaci. Indicativamente sono state contate undici giornate di lavoro, alcune delle quali limitate alle teste delle figure.

Per il riporto del disegno è stata usata la sinopia: rimuovendo una vecchia stuccatura è stato riportato in luce parte dell'arriccio sul quale sono state individuate tracce del disegno preparatorio. Lo spolvero è stato usato per la riproduzione seriale di alcuni elementi decorativi del trono, mentre non sono state individuate tracce di incisione tramite cartone. Sono invece chiaramente visibili i segni lasciati dall'incisione diretta per indicare l'architettura del trono e quelli delle battiture di corda utilizzate per segnare i piani verticali e orizzontali della composizione.

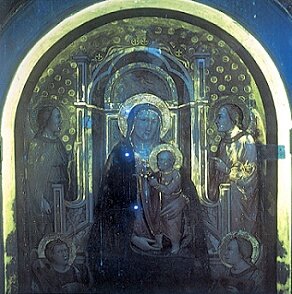

Il manto della Madonna in azzurrite è stato steso a secco sullo strato di preparazione rossa detta morellone, mentre per il resto i pigmenti utilizzati sono risultati quelli tipici dell'affresco, ossia terre ed ossidi stemperati in acqua: principalmente ocra rossa, terra verde e polvere di carbone (6). Le aureole del Bambino e della Madonna sono in rilievo con foglia d'oro punzonata ed incisa, mentre quelle degli angeli risultano stranamente prive di lamina metallica, ma sono dipinte in giallo ad imitazione dell'oro.

Gli affreschi seicenteschi sono stati realizzati a bianco di calce o "mezzo fresco", ossia dipingendo su giornate di lavoro molto più ampie, e quindi su un intonaco in avanzata fase di asciugatura, con colori stemperati in latte di calce avente funzione di legante. Le stesure di colore risultano, quindi, più corpose e coprenti, stese con un ductus pittorico molto più veloce e sommario rispetto alla pittura tardo trecentesca. Sono state individuate circa dieci giornate di lavoro. Per il riporto del disegno il pittore ha fatto uso del cartone, anche se le tracce lasciate dall'incisione indiretta sono, tutto sommato, abbastanza sommarie.

La Madonna del Piano, nonostante le vicissitudini storiche (7), si presentava in un discreto stato di conservazione. Si evidenziava tuttavia un problema di umidità di risalita, oltre ad una manifesta alterazione cromatica del film pittorico dovuta alla presenza di vecchi fissativi e di numerose ridipinture poste sull'opera in passati restauri. L'ultimo intervento documentato risale infatti al 1938 e fu condotto dal pittore sestese Ceccherini. In quel frangente l'immagine fu liberata da una incorniciatura lignea che la nascondeva quasi totalmente lasciando in vista solo le teste della Madonna e del Bambino (8).

La Madonna del Piano, nonostante le vicissitudini storiche (7), si presentava in un discreto stato di conservazione. Si evidenziava tuttavia un problema di umidità di risalita, oltre ad una manifesta alterazione cromatica del film pittorico dovuta alla presenza di vecchi fissativi e di numerose ridipinture poste sull'opera in passati restauri. L'ultimo intervento documentato risale infatti al 1938 e fu condotto dal pittore sestese Ceccherini. In quel frangente l'immagine fu liberata da una incorniciatura lignea che la nascondeva quasi totalmente lasciando in vista solo le teste della Madonna e del Bambino (8).

Il degrado era maggiore nella parte bassa dell'affresco a causa dell'umidità di risalita e alla presenza di sali i quali, cristallizzando in superficie, avevano provocato il sollevamento e la decoesione del film pittorico con conseguenti ampie lacune di colore. Il degrado era stato favorito dalla presenza della mensa d'altare appoggiata alla parete e, in passato, dalla grande cornice lignea che nascondeva l'affresco e che impediva la traspirazione del muro. Questo fenomeno era già in atto all'epoca dell'ultimo restauro: i finti marmi alla base del trono, infatti, risultano ampiamente reintegrati e stuccature ancora più antiche sono state individuate nel corso dell'attuale intervento.

Particolarmente degradato risultava il manto della Vergine: il colore azzurro, posto a secco, era molto abraso e nella parte bassa, a causa dell'umidità, l'azzurrite si era modificata chimicamente trasformandosi in malachite. Una profonda lesione ad andamento verticale e già stuccata interessava la parte destra del dipinto fra la figura della Madonna e quella dell'angelo (9).

Nel corso delle indagini diagnostiche l'analisi a luce ultravioletta ha documentato con maggiore evidenza la presenza delle ridipinture. In particolare sono risultati completamente falsi la cornice dipinta che collega la scena alla cornice in pietra, le dorature ed il fondale. Quest'ultimo, in base alle tracce di colore recuperate, in origine doveva essere completamente dorato con piccoli elementi decorativi. Sulla pittura si riscontravano, infine, depositi di polvere, una bassa quantità di nero fumo e macchie di cera.

Più compromesso era lo stato di conservazione della pittura seicentesca, soprattutto per quanto riguardava la decorazione a finte architetture su cui in origine era impostata la composizione. Mentre le figure e il tendaggio erano rimasti visibili, il fondo architettonico era stato più volte imbiancato e discialbato (10). Il danno maggiore era stato provocato dalle successive operazioni di discialbatura che avevano portato alla perdita quasi totale del colore sottostante, lasciando comunque in evidenza le tracce del disegno preparatorio (11). La parete era interessata da varie crepe e lacune, alcune delle quali di dimensioni notevoli, in passato già stuccate e dovute a movimenti strutturali. Erano presenti, inoltre, tanti piccoli fori di chiodi sparsi un po' ovunque e dovuti all'applicazione di ex voto. Altri elementi di degrado erano rappresentati da esfoliazioni con sollevamenti del colore, dovute, in parte, alla particolare tecnica pittorica a bianco di calce su un intonaco molto liscio.

Più compromesso era lo stato di conservazione della pittura seicentesca, soprattutto per quanto riguardava la decorazione a finte architetture su cui in origine era impostata la composizione. Mentre le figure e il tendaggio erano rimasti visibili, il fondo architettonico era stato più volte imbiancato e discialbato (10). Il danno maggiore era stato provocato dalle successive operazioni di discialbatura che avevano portato alla perdita quasi totale del colore sottostante, lasciando comunque in evidenza le tracce del disegno preparatorio (11). La parete era interessata da varie crepe e lacune, alcune delle quali di dimensioni notevoli, in passato già stuccate e dovute a movimenti strutturali. Erano presenti, inoltre, tanti piccoli fori di chiodi sparsi un po' ovunque e dovuti all'applicazione di ex voto. Altri elementi di degrado erano rappresentati da esfoliazioni con sollevamenti del colore, dovute, in parte, alla particolare tecnica pittorica a bianco di calce su un intonaco molto liscio.

Dopo l'analisi dello stato di conservazione e in base ai risultati delle indagini scientifiche, il restauro è iniziato con la pulitura dell'affresco trecentesco. Prima di tutto è stata effettuata un'operazione di messa in sicurezza dell'intonaco pittorico e delle scaglie di colore distaccate. Questa operazione ha interessato soprattutto i finti marmi del basamento ed è stata eseguita per mezzo di iniezioni di caseinato di ammonio a tergo della pellicola pittorica sollevata. Per gli intonaci abbiamo optato per delle fermature a punti di resina termoplastica. Assicurato il colore, si è proceduto con la pulitura preliminare finalizzata alla rimozione dei depositi di fumi e polveri, eseguita per tamponamento con spugne naturali imbevute di acqua deionizzata, previa interposizione di un foglio di carta giapponese.

Valutata la buona resistenza dei colori, la pulitura finale è stata condotta con impacchi di acqua satura di carbonato d'ammonio supportato da polpa di cellulosa. In questo modo è stato possibile rigonfiare il fissativo e le ridipinture ormai alterate, che sono state poi rimosse con batuffoli di cotone e piccole spugne naturali imbevuti di acqua satura. Il manto della Madonna in azzurrite è stato invece trattato con le resine a scambio ionico che consentono una adeguata pulitura senza intaccare il pigmento a base di rame, particolarmente sensibile all'azione del carbonato d'ammonio. I residui di cera sono stati rimossi con l'ausilio del vapore acqueo, mentre le vecchie stuccature a gesso sono state sostituite con una nuova malta a base di calce e sabbia.

Valutata la buona resistenza dei colori, la pulitura finale è stata condotta con impacchi di acqua satura di carbonato d'ammonio supportato da polpa di cellulosa. In questo modo è stato possibile rigonfiare il fissativo e le ridipinture ormai alterate, che sono state poi rimosse con batuffoli di cotone e piccole spugne naturali imbevuti di acqua satura. Il manto della Madonna in azzurrite è stato invece trattato con le resine a scambio ionico che consentono una adeguata pulitura senza intaccare il pigmento a base di rame, particolarmente sensibile all'azione del carbonato d'ammonio. I residui di cera sono stati rimossi con l'ausilio del vapore acqueo, mentre le vecchie stuccature a gesso sono state sostituite con una nuova malta a base di calce e sabbia.

Ultimata la pulitura e rilavato abbondantemente l'affresco con acqua deionizzata, è stato eseguito un trattamento coesivo e antisolfatante attraverso idrossido di bario diffuso sulla superficie tramite impacco. L'intervento si è infine concluso con la fermatura a punti in profondità degli intonaci e la stuccatura a base di grassello e sabbia delle lesioni e delle lacune presenti sul dipinto.

La stessa metodologia è stata utilizzata anche sulla pitture seicentesche. Prima, però, è stato necessario recuperare gli elementi decorativi e le fìnte architetture ad imitazione di una facciata ancora coperti dallo scialbo degli anni Trenta. Questa operazione è stata eseguita con impacchi di acqua per ammorbidire la tempera risalente all'ultimo restauro e, successivamente, con bisturi per rimuovere i residui delle vecchie discialbature.

La stessa metodologia è stata utilizzata anche sulla pitture seicentesche. Prima, però, è stato necessario recuperare gli elementi decorativi e le fìnte architetture ad imitazione di una facciata ancora coperti dallo scialbo degli anni Trenta. Questa operazione è stata eseguita con impacchi di acqua per ammorbidire la tempera risalente all'ultimo restauro e, successivamente, con bisturi per rimuovere i residui delle vecchie discialbature.

Al termine delle operazioni sono state valutate le modalità per il ritocco pittorico che è stato eseguito a selezione cromatica per la reintegrazione delle piccole lacune ed ad abbassamento di tono per le abrasioni e le grandi perdite, facendo uso di colori minerali stemperati in caseinato d'ammonio. Contemporaneamente è stata portata avanti anche la ristrutturazione della cappella con il risanamento del tetto, il rifacimento e la imbiancatura degli intonaci esterni e la costruzione di uno scannafosso perimetrale alla cappella per consentire un maggiore controllo dell'umidità di risalita. Internamente il soffitto è stato tinteggiato di grigio, mentre per le pareti è stata recuperata la tinteggiatura ottocentesca individuata in seguito ad una serie di saggi stratigrafici condotti nel corso del restauro.

Note

(2) - La costruzione si compone di un'unica navata rettangolare di 60 mq circa con soffitto a travi di legno e copertura in laterizio. ?ˆ preceduta da un portico di 18 mq sorretto da esili colonne. In facciata, ai lati del portale, due basse finestre munite di inferriate permettevano di venerare l'immagine della Madonna dall'esterno. Sopra il portale si trova lo stemma dei Bonsi da Ruota.

(2) - La costruzione si compone di un'unica navata rettangolare di 60 mq circa con soffitto a travi di legno e copertura in laterizio. ?ˆ preceduta da un portico di 18 mq sorretto da esili colonne. In facciata, ai lati del portale, due basse finestre munite di inferriate permettevano di venerare l'immagine della Madonna dall'esterno. Sopra il portale si trova lo stemma dei Bonsi da Ruota.

(3) - Lo stacco a massello è il più antico metodo usato per la rimozione delle pitture murali e consiste nell'asportare tutta la porzione di muro dipinta attraverso il taglio della parete. Successivamente la pittura, unitamente al suo supporto murario, viene bloccata ai lati da travi di legno fermate da staffe o catene di ferro e trasportata in altra sede.

(4) - La successione degli interventi è stata dedotta attraverso l'analisi stratigrafica degli intonaci e delle varie tinteggiature sovrapposte nel corso dei secoli. Le finestre primitive erano di forma rettangolare e incorniciate con pietra serena.

(5) - Alla base del tendaggio, in mezzo ai due angeli che reggono fiori, c'è una piccola porzione di intonaco priva di pittura. Con molta probabilità qui, in origine, poteva essere collocato lo stemma in pietra dei proprietari della cappella.

(6) - I pigmenti sono stati individuati in seguito alle indagini chimico fisiche eseguite su alcuni campioni provenienti dai dipinti murali dell'Oratorio della Madonna del Piano a cura dei dottori G. Bitossi, M. Mauro e B. Salvadori del "Consorzio per lo sviluppo dei sistemi a grande interfase" presso il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Firenze.

(7) - Dobbiamo ricordare che l'ambiente in cui si trovava in passato l'oratorio non era dei più salubri per la conservazione delle pitture a causa della vicinanza del fiume e della zona paludosa circostante. Il buono stato di conservazione degli affreschi può essere quindi imputato, oltre alla perfetta tecnica pittorica, al fatto che, trattandosi di una cappella privata, l'edifìcio doveva restare per gran parte del tempo chiuso ed essere poco frequentato. Ciò deve aver favorito il mantenimento all'interno di una temperatura costante con variazioni termiche limitate.

(7) - Dobbiamo ricordare che l'ambiente in cui si trovava in passato l'oratorio non era dei più salubri per la conservazione delle pitture a causa della vicinanza del fiume e della zona paludosa circostante. Il buono stato di conservazione degli affreschi può essere quindi imputato, oltre alla perfetta tecnica pittorica, al fatto che, trattandosi di una cappella privata, l'edifìcio doveva restare per gran parte del tempo chiuso ed essere poco frequentato. Ciò deve aver favorito il mantenimento all'interno di una temperatura costante con variazioni termiche limitate.

(8) - A loro volta celati da un piccolo tendaggio che veniva sollevato per mezzo di una cordicella che, passando attraverso il muro entro un piccolo tubo di ceramica, veniva tirata dalla retrostante sagrestia.

(9) - Durante l'intervento, demolendo la vecchia stuccatura sono state individuate tracce di sinopia

(10) - In fase di restauro abbiamo trovato strati di tinteggiatura a diversi livelli stratigrafìci. Il primo intervento di imbiancatura può essere fatto risalire alla ristrutturazione settecentesca della cappella. In seguito gli affreschi sono stati nuovamente scoperti, ma questo intervento, condotto forse con mezzi non adeguati, ha impedito il completo recupero delle pitture indicendo il restauratore a imbiancarle nuovamente.

(11) - Sul timpano dell'edicola in cui è collocato San Pietro Martire è stato trovato un pentimento dell'artista. Prima della redazione finale, infatti, il pittore aveva disegnato un timpano a spioventi.

Summary

The restoration of the oratory of the Madonna del Piano, completed in the spring of 2002, has permitted the rediscovery and reclamation of a small masterpiece whose historical, artistic and votive importarnce was on the point of being completely forgotten as a result of abandon and neglect.

Through investigations of the buildings structure carried out during the intervention, it has been possible to ascertain that the ancient image of the Madonna had been painted on an even older structure, almost certainly a tabernacle with sides and a canopy. The sides and canopy of the tabernacle appear to have been demolished in the 17th century and the new oratory constructed around the remaining structure, which was incorporated into the altar wall.

While the structural investigations have helped us to reconstruct, in part, the history and origins of the oratory, the restoration of the frescoes has revealed the original appearance of the decoration painted on the altar wall, much of which had been plastered over an unknown date. During the removal of the layer of plaster, in fact, new fragments of painting were brought to light, and where the color was irretrievable, the traces left by the incisions and the marks of the cords, both used to transfer the drawing onto the wall, guided us in the reconstruction of the original decoration which, in a setting of mock architecture, linked together the drape, the martyred saints and the image of the Madonna.

In fact the painted wall was originally something like the façade of a church. The two arched openings that lead into the sacristy and the frame around the Madonna represented the portals and were bordered by mock marbles and adorned with festoons of fruit: the Virgin made her appearance from the central one, ringed by angels. On the other side of a mock architrave that divided the wall in two, the two martyred saints were located in aedicules formed by pilaster strips and surmounted by a curved tympanum, supported in turn by corbels. The scene of each saint's martyrdom was represented in the respective tympanum. The decoration was completed by the ample drapery, held open by angels to reveal the sacred image underneath.

Over the course of the restoration, after the operations of cleaning and consolidation, the missing parts of the paintings were filled in subdued tones in order to give an idea of its original appearance and make the most of the surviving fragments by connecting them up.